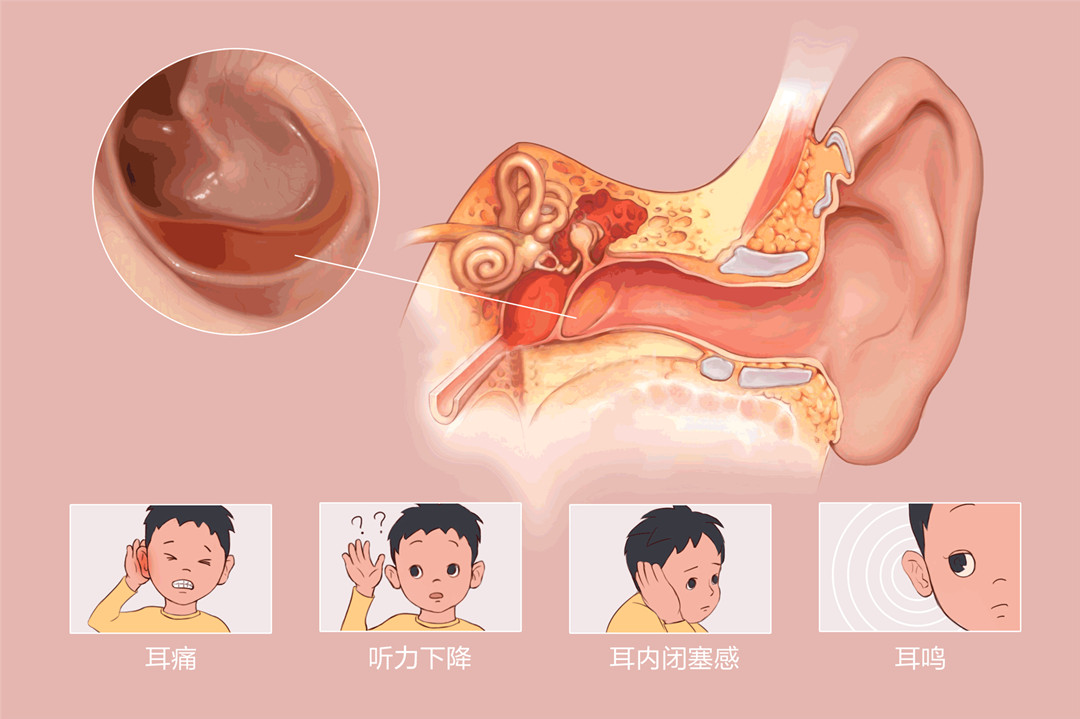

小儿中耳炎的治疗需根据“急性/慢性”“感染性/分泌性”的不同类型,遵循“控制感染、通畅引流、去除病因”的核心原则,结合病情轻重采取阶梯式治疗。以下是详细的治疗方案与注意事项:

一、急性中耳炎

急性中耳炎起病急,多由细菌感染引起,治疗关键是尽早控制炎症,避免鼓膜穿孔或病情迁延。

1.核心治疗:足量抗生素抗感染

发病早期需遵医嘱使用足量敏感抗生素(如阿莫西林克拉维酸钾等),疗程通常710天,务必按疗程用药,避免擅自停药导致炎症反复。若孩子对青霉素过敏,医生会更换其他类型抗生素(如头孢类)。

2.对症处理:缓解疼痛与引流

减轻咽鼓管肿胀:用麻黄碱滴鼻剂(儿童专用浓度)滴鼻,每次每侧1滴,每日3次,通过收缩鼻咽部黏膜,通畅咽鼓管(中耳引流通道),缓解耳闷和疼痛。注意:连续使用不超过7天,避免鼻腔黏膜干燥。

鼓膜穿孔前止痛:耳道内可滴入苯酚甘油滴耳液,通过消炎、止痛缓解急性期耳痛。但需牢记:鼓膜穿孔后立即停用(该药对破损的中耳黏膜有腐蚀性)。

严重时鼓膜切开引流:若症状严重(高热不退、耳痛剧烈),鼓膜明显膨出且药物治疗无缓解,需在无菌操作下做鼓膜切开术,排出中耳脓液,快速减轻压力和疼痛。

3.鼓膜穿孔后的处理

鼓膜穿孔后,耳痛会明显减轻,但耳道会流脓。此时需:

用3%双氧水彻底清洗外耳道脓液,再滴入抗生素水溶液(如氧氟沙星滴耳液),每日23次,控制局部感染;

保持耳道干燥,避免进水;感染控制后,多数穿孔可在13个月内自行愈合。

二、慢性中耳炎

慢性中耳炎多由急性中耳炎治疗不彻底发展而来,以长期耳流脓、鼓膜穿孔为主要表现,治疗需兼顾“清除病灶”和“听力保护”。

1.基础治疗:控制感染与病因

局部用药:同急性穿孔期,用抗生素滴耳液控制感染,待耳道“干耳”(停止流脓)后评估鼓膜情况;

治疗原发病:积极处理鼻咽部慢性疾病,如腺样体切除术(腺样体肥大堵塞咽鼓管)、下鼻甲手术(改善鼻腔通气),从根源减少中耳感染诱因。

2.手术修复:鼓膜修补与听力重建

若炎症消退后,鼓膜穿孔长期未愈合(超过3个月),或听力明显下降,需进行鼓膜修补术,通过移植自体组织(如颞肌筋膜)修复穿孔,恢复鼓膜完整性,降低再感染风险,同时改善听力。

三、分泌性中耳炎

分泌性中耳炎以中耳积液、听力下降为核心,无明显感染化脓,治疗重点是“解除咽鼓管堵塞”“排出积液”。

1.保守治疗:改善通气与引流

鼻腔用药:用麻黄碱滴鼻剂(短期)或鼻用激素(如糠酸莫米松鼻喷雾剂),减轻鼻黏膜肿胀,保持咽鼓管通畅;

辅助措施:让孩子多做吞咽、咀嚼动作(如吃口香糖),或通过“捏鼻鼓气”(需医生指导)促进咽鼓管开放,帮助积液排出。

2.手术干预:鼓室置管术

鼓膜穿刺/造口术:儿童中不常用,仅用于积液黏稠、保守治疗无效的短期引流;

鼓室管插入术(鼓膜置管):适用于长期积液(超过3个月)或反复发作的孩子。在鼓膜上放置通气管(一般保留612个月),直接引流中耳积液,改善通气,待咽鼓管功能恢复后取出,多数孩子术后听力可明显改善。

家长必知:治疗中的关键注意事项

1.用药安全:苯酚甘油禁用于鼓膜穿孔后,避免耳毒性药物(如氨基糖苷类滴耳液);

2.手术时机:急性中耳炎需先控制感染,再评估手术;分泌性中耳炎需先排除鼻咽部病变(如腺样体肥大);

3.定期随访:治疗期间需定期复查耳镜、听力,监测积液吸收、穿孔愈合情况,及时调整方案。

小儿中耳炎的治疗需“个体化”,家长需配合医生按阶段规范治疗,既不延误急性感染的控制,也不忽视慢性病变的修复,才能最大程度保护孩子的听力健康。

如果您还有其他疑问,或是想获取专业的治疗建议,可点击在线咨询医生,或拨打仁品咨询问诊电话:025-85262032,会有专人为您答疑解惑,网上预约还可享受挂号优惠!

如果您还有其他疑问,或是想获取专业的治疗建议,可点击在线咨询医生,或拨打仁品咨询问诊电话:025-85262032,会有专人为您答疑解惑,网上预约还可享受挂号优惠!